从地理到文化的裂谷

我们常忘了,中国和美国都幅员辽阔,很难只有“一种声音”。

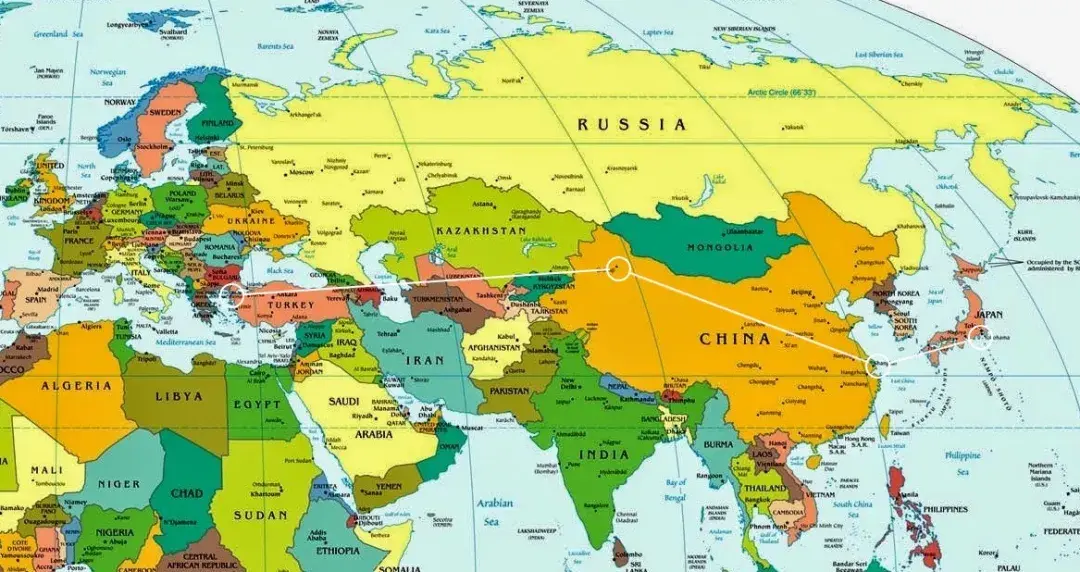

但是,从上海到东京的距离是 1700 多公里,从上海到乌鲁木齐的距离是 4300 公里,从乌鲁木齐到伊斯坦布尔的距离也只有 4730 公里。

对一些上海人来说,也许乌鲁木齐的文化距离比东京更远。

同理,新疆的穆斯林或许觉得伊斯坦布尔比上海更亲近。

文化的差异不仅仅体现在语言。

不同省份之间的文化差异就跟不同国家之间的文化差异一样大,如果对比对象是欧洲那些国家,可能省份之间还要更大一些。

北上深、普通省会、五六线乡镇,几乎像三个发展阶段的国家,各自的文化迥异。

这也解释了「春节回乡总吵架」:本质像跨国旅行。

尊重的双向门

在东京呆了几年。

老一辈常问我:日本人歧视中国人吗?

那上海人歧视河南人吗?

一个现实的情况是外国人在日本租房子的难度是有差异的,日本房东会“审查”租客的背景材料,包括国籍、工作、收入水平、违约历史等等。

有些房东对中国籍者格外苛刻,确实存在。

单看这个结果似乎是歧视中国人。

但是很多歧视不是无缘无故产生的,这是一种对坏事情发生的概率的应对方式,在企业里面用另一个词描述它:风控。

有人问 Linux 创始人 Linus Torvalds 为什么在邮件列表里骂人。他答:

我只尊重那些值得尊重的人。有人觉得尊重是必须给予的,但我属于反对这种观点的人。尊重要靠自己去赢得,不去赢得你就得不到尊重,事情就是这么简单。

所以我觉得这个问题很简单,

旅居海外的中国人如果希望得到其他人的尊重,那就去赢得这些尊重,

不过这是对你本人的尊重;然后,才有机会去改变风控系统中跟自己群体相关的概率特征。

反而真正顽固的,是户籍、住房、教育、医疗、性别这些制度化歧视。

生而自豪还是有所贡献

如果在中国长大,从小就被教育应该为身为一个中国人而自豪。

这很奇怪。

中国确实是一个文明古国,历史悠久,文化繁华。从古代到现代,中国人做出了很多辉煌的成就。

但这些成就与我何干?我既非创造者,也未参与其中。

如果我把自我归因于某个群体,那只能说明我作为个体本身毫无贡献,不得不诉诸群体,这对个体来说毫无意义。

如果我要自豪,那这种自豪应该来自我做出的贡献和成就,比如我做了什么事情,有帮到其他人,而不应该是某种与身俱来的东西。

「我是一个中国人」跟「我天生双眼皮」和「我有易患糖尿病的倾向」本质上是一样的,都是与生俱来的东西。没有人会因为自己天生双眼皮和易患糖尿病自豪对吧,所以为什么要对于哪国人的身份而自豪呢。

从逻辑推演,这里存在悖论。

能源的尺度

大概在几年前,面试了一个工程师。

面试结束闲聊时间,聊到了 BTC。他嫌比特币耗电:一年用电接近三峡大坝年发电量,太浪费。

就数量级上看,他说得没错。在《Bitcoin Energy Consumption Index》这篇文章里,作者估算 BTC 一年的电力消耗大概是 77TWh。在三峡大坝的维基百科,可查到大概一年的电力输出是 100TWh,确实是一个数量级。

当时我解释:POW 本就耗电,所以有人研究 POS、DPOS 等替代方案。

不过后来我发现,即使是 POW 又怎么样呢,有什么好辩解的。

一个全球性支付网络,每年都需要相当于一个巨型水坝的发电量来维持,有什么问题么?

人类能耗本就不断上升,不上升才怪。

在很多科幻小说里,都有星际旅行和开发行星的桥段,所有星辰大海都需要很多能量的支持。

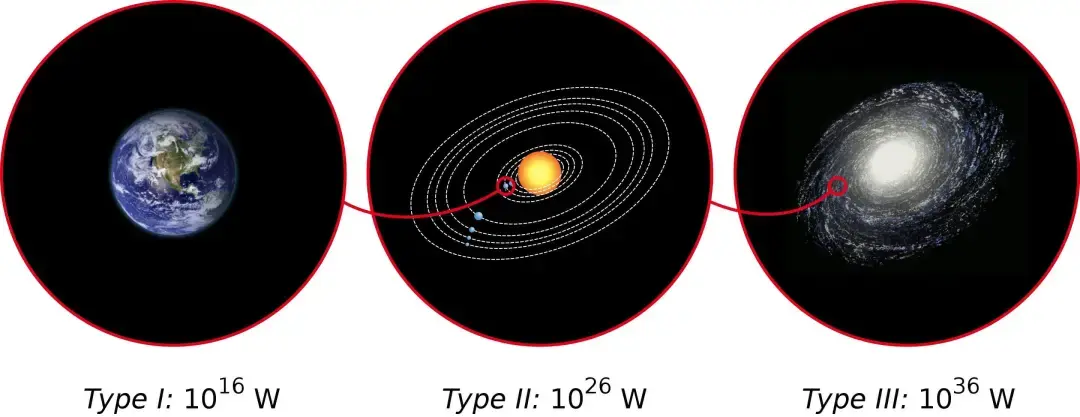

1964 年,苏联天文学家尼古拉·卡尔达肖夫提出用能量划分文明等级,被称为卡尔达肖夫指数:

- I 型文明:驾驭文明所在一整颗行星的能量,消耗能量大概在 10^16 W 这个量级。

- II 型文明:驾驭一颗恒星的能量,消耗能量大概在 10^26 W 这个量级。

- III 型文明:驾驭一个星系的能量,消耗能量大概在 10^37 W 这个量级。

现在人类尚未达到 I 型。

2018 年全球耗能约 18 TW,仅 10^13 W。

就这点,距离 I 型还差三个数量级。

若真追求星辰大海,届时用百万分之一的能源维系全球金融系统,反倒显得吝啬。

最大的问题是:人类寿命太短,能理性判断的年头不过 50 年;放在文明史上,只是指顾倏忽。

我们自觉身处平地,只因目力所及不过几米;或许脚下是谷底,也可能已在峰顶。